[文章導讀] 1924年,泡利(Wolfgang Pauli )在研究光譜的精細結構時提出電子具有自旋磁矩的設想。1945年,前蘇聯物理學家扎沃依斯基(Zavoisky, N.K.)觀察MnCl2、CuCl2等順磁性鹽類時首次觀察到電子順磁共振現象。

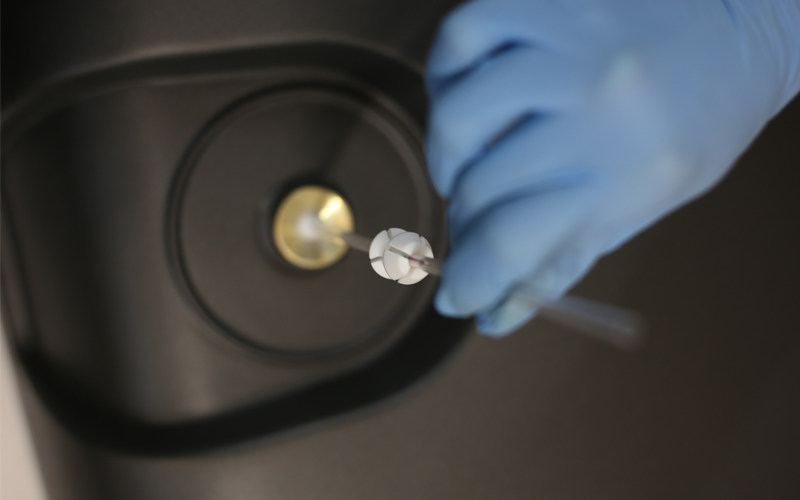

1924年,泡利(Wolfgang Pauli )在研究光譜的精細結構時提出電子具有自旋磁矩的設想。1945年,前蘇聯物理學家扎沃依斯基(Zavoisky, N.K.)觀察MnCl2、CuCl2等順磁性鹽類時首次觀察到電子順磁共振現象。最初物理學家用電子順磁共振研究某些復雜原子的電子結構、晶體結構、偶極矩及分子結構等問題。后來化學家根據電子順磁共振分析結果,闡明了復雜的有機化合物中的化學鍵和電子密度分布以及與反應機理有關的許多問題。美國的B·康芒納等人于1954年首次將電子順磁共振技術引入生物學的領域之中,

他們在一些植物與動物材料中觀察到有自由基存在。20世紀60年代以來,由于儀器不斷改進和技術不斷創新,電子順磁共振技術至今已在物理學、半導體、有機化學、絡合物化學、輻射化學、化工、海洋化學、催化劑、生物學、生物化學、醫學、環境科學、地質探礦等許多領域內得到廣泛的應用。

早期的研究認為躍遷過程只有電子自旋磁矩的貢獻,所以采用電子自旋共振(ESR)這個術語。后面發現僅用電子自旋躍遷是無法完全解釋許多實驗結果,尤其是來自過渡金屬離子的現象,也就是電子軌道磁矩對于躍遷也是有所貢獻的。所以逐漸使用電子順磁共振(EPR)取代ESR。

本文章出自北京歐倍爾,轉載請注明出處。